发布时间:2019-12-31

2019年12月20日11点22分,微纳星空于山西太原发射中心圆满执行“一箭多星”宇航任务。

3颗卫星历经数月从设计研发到总装集成,从出厂发射到飞控测试。微纳星空50多人的“小团队”做到了准时交付、星地联动等一系列工作。微纳星空精干高效的任务团队是如何工作的,笔者带你解析背后的故事。

秘密一:“一马当先”总体部

从最开始的对接客户需求,到后期的产品落地。微纳星空总体部承担了这3颗卫星的系统设计、姿控分系统设计、载荷分系统设计到地面及在轨测试、用户对接等工作。“兵不在多,而在精”总体部团队旨在把队伍里的每一个人都塑造成航天事业的巧手、能手以及多面手。在商业航天的大环境下,总体设计人员需要在设计的过程中反复斟酌每一个细节,在用户需求、产品可靠性、系统效能、研制周期、项目成本等等因素之间寻找微妙的平衡点;姿控分系统作为卫星在轨运行的“小脑”,此次发射的三颗卫星完全采用自行编写的程序完成卫星姿态控制和任务规划,从系统设计、算法设计、代码实现到地面测试,无一不是凝聚了团队的智慧与汗水;载荷分系统则是卫星的“眼睛”,最终表现优异的相机是此次三颗卫星能够真正为用户服务的核心产品,尽管研制过程中历经坎坷,最终还是在共同努力下按时交付了产品,为项目的最终成功立下汗马功劳。

除此之外还有我们的测试团队,自今年9月份开始,随着卫星研制进入最后的总装集成与测试阶段,总体部牵头组织卫星电性能测试以及卫星发射后的在轨测试,每一颗卫星长达约1000小时的地面测试时间是卫星在轨稳定运行的强力保证,而这背后依靠的都是测试团队长时间、超负荷的工作。

此外,总体部还承担了卫星频率资源的协调,确保了卫星能够取得“发射许可”这一“准生证”,他们是我们项目获得成功的幕后英雄。而所有的这些工作,都是由一个11人组成的团队完成的,但人员的精简并不是简单的岗位合并,在不同岗位、不同个人的协作与交流之间,每个个体获得了能力的成长和提升,整个团队则收获了凝聚力、专业积累和一段共同奋斗的美好回忆。

秘密二:“一条龙”贯穿卫星全程机热工程部

微纳星空机热工程部开始了3颗卫星的前期设计工作。从开始的整星结构布局、力学/热仿真、结构及电缆网工艺设计、卫星总装、力、热正样试验乃至后续同发射场运载的对接。机热工程部门一条龙般的贯穿了整个卫星布局设计到发射的过程。提及细分,三颗星的设计生产过程里,机热工程部调配1人负责1颗星的岗位明确制度,让每个产品细节都要做到心中有数。小而精,这对团队成员的个人综合能力也提出了更高要求。内部接口减少,这就要求每名成员都要具备更加全面的工作能力。说到总装过程中印象最深的一件事,当72公斤的MN50卫星遇到了时间紧人员少任务重的壁垒,仅有的3人团队经历了48小时的无眠无休,随后紧接着又投入到力学试验中。当每颗卫星顺利完成星箭分离,太阳翼全部完成展开时,预示着本次发射取得圆满成功,这是机热工程部追求细节、力求完美、为取得成功提供坚实保障的最好证明。

秘密三:“高效、高质、高产“电气信息工程部

微纳星空是一家以卫星制造业务为核心的卫星系统技术解决方案供应商,在外界看来虽然属于传统制造业,但是作为“有骨有肉”的高大上卫星研制商,除了硬件条件过关以外更离不开星上软件系统。电气信息工程部负责全部星务、电源两大分系统以及整星综合电子的抓总研制工作。特别说明的一点是,所有的硬件及软件全部来源于自主研发。他们完美诠释了高产的定义。例如在系统内研制过程中的星务分系统,一般都是“一星两人”主备岗,而他们则是“三星一人”。而对于地面测试系统的研发,一般企业都是外包出去,花费昂贵不说,在对接过程中耗费的时间也大大增多,一般一两年才能做完;而他们则是一人几个月高产一套自主产品。对于微纳星空飞控中心的地面测控系统,三个人的小分队仅仅耗时一个月实现从无到有,从有到优!这次的卫星发射圆满成功对于他们来说,不仅仅是结束,更是忙碌的开始。凌晨卫星数据回传,需要飞控中心的团队人员值守,“驻点蹲守、错时值班、全天介入”所做的一切只是为了航天梦的保驾护航。

秘密四:连接无限可能的通信工程部

通信工程部承担星载通信系统的研制以及卫星测控保障工作。在此次发射任务中,由六人组成的通信工程部负责三颗卫星的星载导航接收机、测控通信机、数据处理机、数传一体机以及星载天线等十余台设备的研发及抓总研制工作。通信工程师参与了卫星研发的全流程,从项目启动之初的系统方案论证、星载单机选型,卫星研制过程中的单机研制流程跟踪、星载单机联调联测、整星测试、发射场测试,卫星发射后的在轨测试等工作。通信工程部同时承担了卫星测控保障工作,团队成员在卫星发射前奔赴各卫星测控站开展测控对接工作。卫星入轨后,团队成员使用自有站和合作站对卫星进行测控跟踪,保障卫星测控上下行链路及数传下行链路。

众所周知,稳定的星地测控链路是卫星在轨健康运行的前提,也是卫星功能实现的重要保障。卫星通信系统具有设备多、功能复杂、对外接口多样等特点,通信工程部在卫星研制和卫星在轨测试中承担了大量的沟通协调、测试联调以及测控保障工作。测控任务对指挥调度实时性、可靠性要求非常高,尽可能降低发生故障的风险并提高整个团队的应急处理能力是必须要解决的难点。为此,通信工程部数多次前往测控站开展测控对接、定期开展测控设备和测控网的检查维护,开展数十次的应急演练,充分提高卫星测控网的可靠性。

如果说卫星是躯干,那么通信工程部就是打通连接整个身体的血管,让天与地之间连接到了无限可能。

秘密五:打通最后一公里的行政保障部门

在卫星制造开始提上日程的那一刻、在每个科研人员工作的日日夜夜,行政保障部门保障了大家生活上的一切所需。11月初,为了保障顺利执行宇航任务而往返数次发射现场,勘查卫星出发、人员邀请等路线,同时也组织调配车辆管理信息。对于发射现场临时或缺的物品,还需要亲自开车送货。由于发射场地的特殊性,行政保障部门需要认真核对登记每辆进入的车牌信息及车里承载的人员名单。山西太原距离发射基地还有3个多小时的车程,50余位邀请人员,做到每个人员的往返航班、餐桌座位、住宿安排的细细划分,还要时刻调整各种不确定因素。对于发射当天,完美做到快速响应及时处理突发事件和现场调度。这归功于树立了部门主动的意识和“勤”文化理念,做到眼勤、嘴勤、耳勤、手勤、腿勤的习惯,第一时间发现问题、第一时间现场处理、第一时间解决问题。强化各项制度建设,形成了雷厉风行、优质保障的办事风格。对于本次发射取得圆满成功,行政保障部门现场打通了“最后一公里”,让在场嘉宾目睹了整个火箭升空的全过程。

此外,说到各部门顺利开展各项工作的前提,那就是倚靠财务部门的雄厚资金支持。项目报销零疏忽、财务支持及时有力。财务部各项业务流程规范化处理,实现业务数据和财务信息的统一,财务信息的全面高度集成,使本次发射项目支出达到最佳配置状态。

这次卫星发射任务里,有一个月驻地为了星箭对接没有回过家的你;有凌晨两点还在云南、新疆库尔勒深夜测数据的你;有几个晚上没有合过眼的你,有数个月加班加点赶进度的你。200余个日日夜夜,仅有50多人的小团队在半年之内打造3颗卫星并圆满取得成功,舍弃了以往的“万人一杆枪”的任务备战模式,精简指挥层级、强化型号领导责任、简化沟通渠道、压缩协调环节、提升决策效率和工作效率。实行集中办公,提升沟通效率,团队成员集中力量开展状态协调、方案优化、联调联试、协同演练、召开方案会等工作,促进不同岗位之间的协调和交流,确保型号成员之间更加高效顺畅的沟通和协作。

创新的事业需要新型人才。以专业融合、岗位整合为基础,不断强化人员的岗位综合能力,着力打造一支矢志航天高素质人才队伍,这是微纳星空近两年迅速崛起的必然因素。

本次任务是微纳星空第一次赴山西太原发射中心执行的宇航任务,也是本次一箭九星中唯一的一家商业航天企业。我们得到了各级领导、官兵对我们的关心和重视,对此献上由衷的感谢。

戈壁寒暑成大气,于无声处起惊雷。“铸大国重器、拓第四疆域、担强军责任、探未来出路”这是微纳所拥有的‘’航天梦与家国情”。

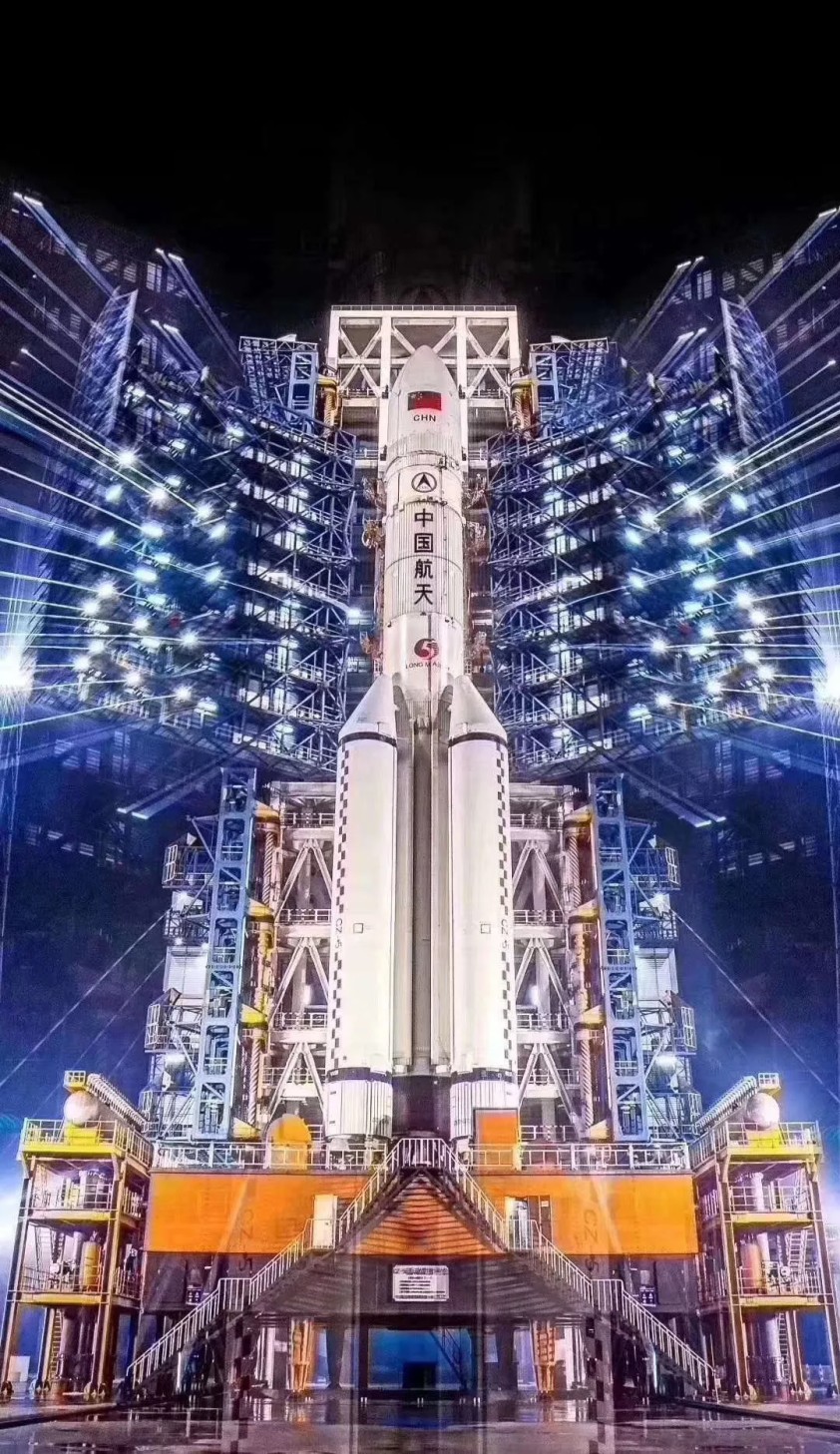

说到最近航天最振奋人心的事情,不外乎是12月27日20时45分,长征五号遥三运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,约2220秒后,与实践二十号卫星成功分离,进入近地点192千米、远地点6.8万千米的预定轨道,任务取得圆满成功!殊不知两年前,长征五号第二次发射遭遇失利,这则消息像阴霾一样笼罩在国人心头。如今,这枚中国最大火箭历时900多天“浴火重生”,再次出征。长征五号是一枚注定不平凡的火箭,它寄托了太多人的梦想和夙愿。国家航天局系统工程司副司长于国斌提及本次火箭发射成功时说:“我们共计梳理了400多个重大的关键环节,逐一进行复核复算,累计召开了600多次各类的技术讨论会。通过1000多项技术仿真和地面试验充分考核,验证了技术的火箭的技术产品状态,全面提升了长征5号运载火箭飞行的可靠性。累计完成了40多次上万秒的增量热试车考核,全面系统验证了改进措施的有效性。”900余个日日夜夜,火箭一飞冲天的那一刻,几乎所有科研人员全部湿了眼眶。

航天之路虽坎坷,我们永不止步,必将抵达彼岸。致敬微纳星空中的你,致敬中国航天人。