发布时间:2023-12-12

2023年,中国的商业航天可谓迎来行业狂飙时刻。

火箭能源开启煤油与甲烷路径争鸣,4月天龙二号成功入轨,打破了世界范围内液体火箭首发失败的魔咒;7月,中国液氧甲烷火箭朱雀二号在全球实现成功首飞;11月,双曲线二号验证火箭飞行任务取得圆满成功;12月,谷神星一号Y9在取得九连胜后该企业又首次成功实施晨昏轨道发射任务……

从卫星领域看,卫星互联网建设已经上升为国家战略性工程,成为我国空天地一体化信息系统的重要组成部分;今年8月29日,华为Mate 60 Pro燃爆科技圈的时候,汽车和手机厂商纷纷选择与卫星“捆绑”,这一热点事件将卫星通讯设备推进到了大众消费级智能终端,代表我国由传统的地面通信向空天地通信时代迈进。

作为国内商业卫星制造领域的核心企业,微纳星空年初也顺利完成近4亿元B轮及B+轮融资,其中国开制造业转型升级基金的进入,从国家军工引导基金层面,对于商业航天公司的首次投资,赛道引领作用明显。在此基础上,公司在卫星制造上稳扎稳打,试验二十二号B星、MN100-2、MN30-3按部就班的发射,以及即将到来的第二个“一箭五星”发射计划,始终牢牢把握核心制造战略优势,继续领跑民营高端卫星的赛道。

从火箭和卫星领域的更迭发展,可以一窥整个商业航天显著提速——为了织密中国的卫星互联网,旺盛的市场需求让业内信心满满。在航天“国家队”的引领下,经过几年的技术积累,业内已经涌现出一批占据头部地位的企业。更重要的是,商业航天产业链已经逐渐面向大众消费场景,让整个商业故事逐渐走向闭环。

即将过去的2023年,普罗大众的日常之上,是与百年变局的大环境交织演变,历史正在流淌、奔腾、冲刷,淘荡出新的河床,镌刻出新的走向。一些行业企业的焦虑指数达到了巅峰,悲观的体感和正能量的个体故事,让今年看起来复杂又矛盾。

一方面,外部经济社会环境的变化要求我们进行新的思考和调整。另一方面,随着企业经营管理升级的需求日益凸显,我们也需要从内部进行思考和调整。但正如微纳星空企业发展的路径,往深处看,压力之下细分崛起,技术微观的突破正在推动个体自身进入新周期,行业市场涌现且不断积累有利因素,需求旺盛,技术成熟,政府支持,新的范式又在快速发展:

政策出台成为市场进步的路线与谱系

中国商业航天“致广大”而又“尽精微”。在国家大政方针的指引、国务院相关部委的顶层设计下,今年多个重大国家任务引入商业航天企业参与项目研制,地方政府的各项产业规划,也都在为行业上下游添柴加火。

北京大兴国际机场临空经济区举办2023航空航天大兴论坛,4场专题论坛和科技创新成果展示助力北京商业航天核心制造承载地和卫星网络产业集聚区建设;

上海松江正在致力于打造低轨宽频多媒体卫星“G60星链”,联合长三角九大城市共同打造的全国首个卫星互联网产业集群;

空天信息产业国际生态联盟,中国空天信息领域首个产业共同体、产业基金群在渝宣布发起成立,面对空天信息产业的蓬勃发展之势,重庆打出了“联盟+基地+基金群+大会+共同体”的组合拳,为产业发展提供新思路、新路径、新模式;

广州举办大湾区协同科技创新论坛——航天卫星技术与应用高峰会议,共谋百年变局之下大湾区航空航天产业未来发展新动能。

破壁渗透 千行百业拥抱商业航天

一条航天产业链,由许许多多环节构成,从上游研制、发射,到下游运营、应用,几乎每一个环节都能创造千亿级别的市场。同时,细分领域也有颠覆性发展空间,红海中不断涌现新蓝海。

商业航天已经成为世界大国战略竞争和博弈的重要领域之一,卫星互联网方兴未艾,商业火箭厚积薄发。国内智库预测,2023年至2028年,商业航天产业将迎来发展黄金期。到2025年仅中国市场规模就将达到2.8万亿元。

在传统应用场景方面,商业航天将给通信、导航和遥感等领域带来巨大变革。通过商业卫星的运营服务和先进的通信设备,广播电视传输、邮政、远程医疗和应急救灾等行业将迎来更高效、更可靠的解决方案。在导航方面,海陆空交通运输、精准农业、智慧城市和自动驾驶等领域将受益于更精准的定位和导航服务。而遥感技术的应用也将从国防情报获取、基础设施测绘、环境监测和自然资源管理等传统领域,扩展到更广阔的范围。

而在新兴应用场景方面,商业航天的潜力更是无限。卫星互联网、太空旅行、太空采矿和深空探索等领域,都将因商业航天的发展而迎来新的机遇。人们将能够通过商业卫星提供的高速互联网服务来满足日益增长的通信需求。同时,商业航天也将为人们提供太空旅行的机会,让更多人亲身体验太空的奇妙。此外,太空采矿和深空探索的发展也将为未来的资源开发和科学研究提供更多可能性。

以市场为导向的模式实现行业生产力跃迁

长久以来,中国航天事业以重大科研为主的模式,尚未构建出真正意义上的工业化产品,形成了以保障航天重大工程为核心的航天工业体系。商业航天模式与传统航天模式相比,更加包容新技术和新理念,决策、研发和生产的流程也更加高效。

此外,商业航天以市场需求为导向,采用更灵活、更高效的资源配置模式,更易于接受和融合其他行业的先进技术,市场化机制将更加促进航天技术的应用及航天产业的长远发展,商业航天也能更快地反哺和促进其他相关行业的发展,在快速迭代中形成发展新动能,不断探索航天产业融合社会化工业体系共同发展,旨在降低航天工业的制造成本,促进航天技术的普及。

从微纳星空发展模式层面看:

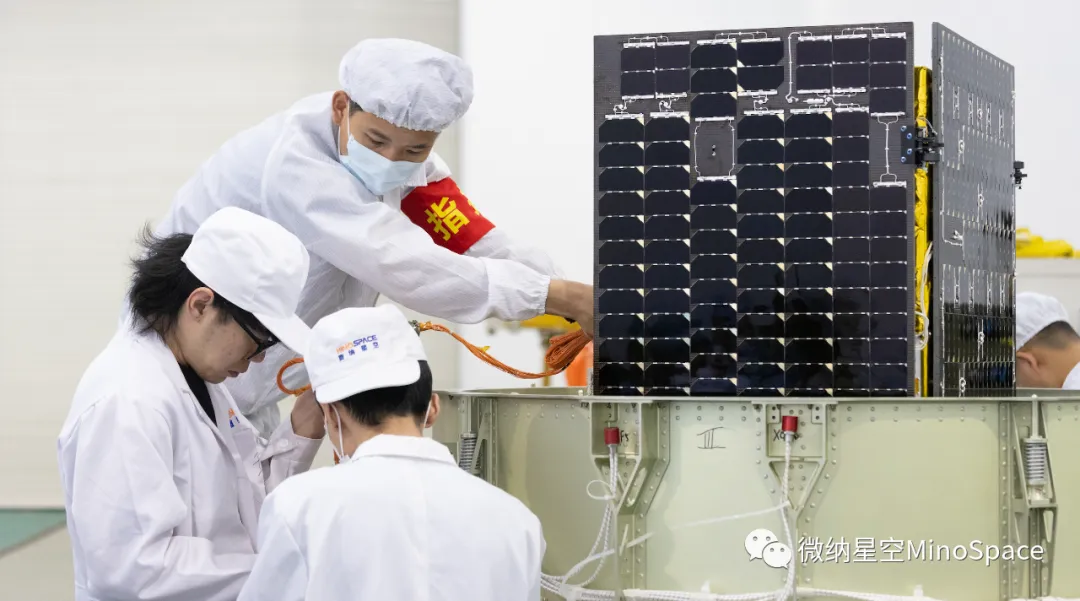

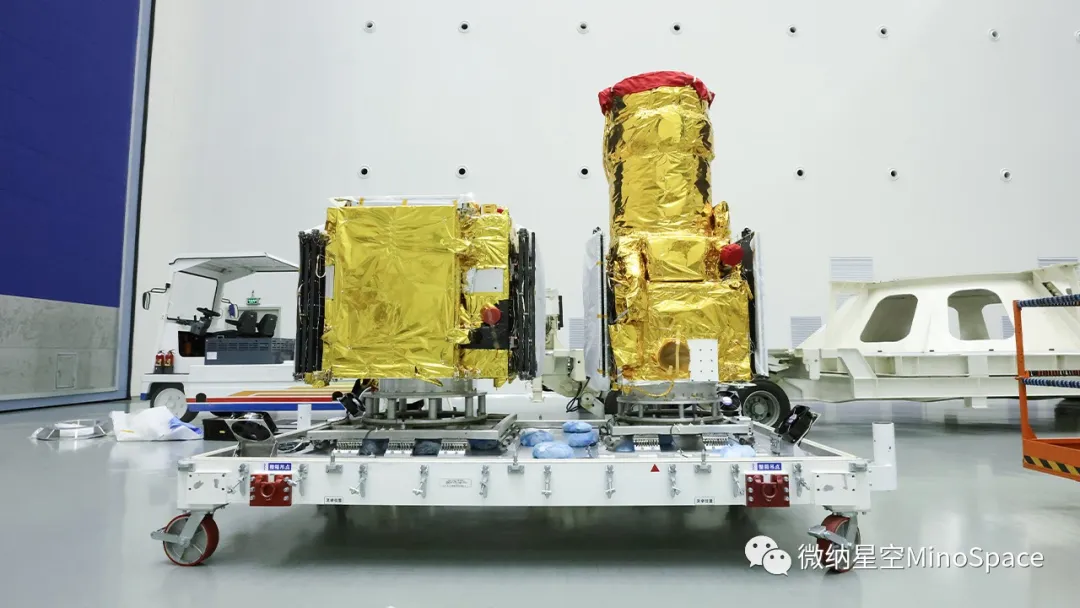

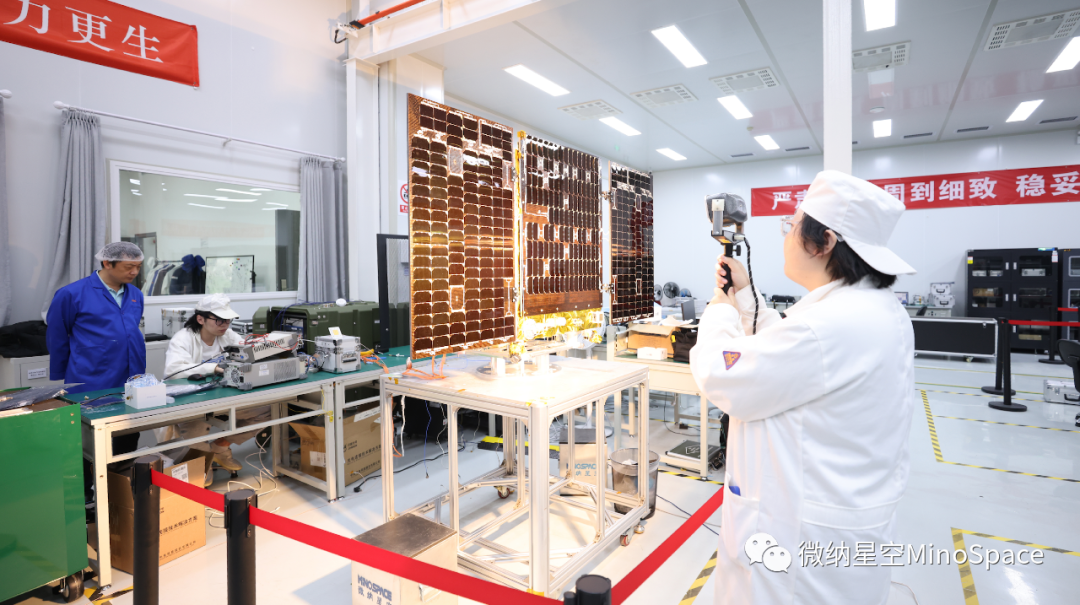

公司发展6年多来,从10kg—2000kg的平台能力打造基础及完善上,通过模块化设计、柔性生产、智能制造等技术,采用流水线并行生产等方式,可将卫星各环节的设计生产周期压缩到数周甚至数天,同时大幅降低卫星的制造成本。近年来,公司着力开展卫星大规模批量生产能力,大量组批生产调试成本与时间缩短,大幅降低平台研制成本,缩短生产周期,降低产业门槛,也成为构建大规模卫星星座组网建设必要的基础条件。当前,通过海淀和昌平AIT卫星工厂的工业化、标准化、自动化研发生产理念生产卫星,公司已达到并行研制15颗200kg级以上卫星、年产60颗500kg级别卫星的总装技术能力。

产业发展如同一条大河,每个企业的发展亦如一条支流。在行业经历了连续多年的洗牌之后,我们正行驶在一个拐弯处。急流奔涌、险滩暗礁下,我们需要保持行业远见及“十年磨一剑”的发展定力。

公司发展目标明确,始终深耕“制造”两字,因此在卫星制造的各个环节部分,技术自研、供应链的把控能力及材料采购规模效应发展较强。同时,从细分赛道上,又逐步提升了卫星、系统及单机性能,自研卫星有效载荷等其他多方面多元化能力。

从卫星研制应用覆盖领域上,微纳星空深度聚焦客户需求,发力光学遥感、SAR和通信领域的技术研制及运营。在遥感制造高精度、高分辨率上对标“国家队”卫星,目前针对全球海洋、陆地的各领域监测技术研制已处于国内头部,部分可超国际领先水平。在通信领域卫星研制上,公司组建通信卫星项目办,瞄准国家通信任务进行相关研制工作,首次在商业航天领域内达成具备高轨道通信卫星研究的能力。

卫星有效工作寿命也是卫星研制、应用水平的重要指标之一。考虑到商业卫星客户对服务稳定性和持续性的需求,微纳星空对卫星寿命和稳定回传图像也有极高的设计研制能力要求,寿命和精度的双重提升有效保证卫星分辨率对地观测能力,以此为客户实现监测需求。

总体而言,航天技术因其特殊性,归口属于一个长周期项目,保持定力和对市场的洞察力事关企业发展方向和发展思路,所以需要牢牢抓战略机遇,“小事大作,小企大业”,为远大目标敢于加大技术、人才、管理体系和客户服务的长期投入。商业航天产业链条绵长,下游的各类应用场景都需要依靠卫星,因此未来市场对卫星制造与发射的需求清晰可见。经过多年经验的积累储备验证,微纳星空针对用户的差异化需求,在卫星的产品通用化、对各类载荷的适应性和融合性上多方考虑,科学管理卫星研制周期,在研制、集成、关键零部件自研和产业链整合上扎实提升匹配能力并控制成本,表现出了企业非凡的耐性。

行业继上半年的爆发期后,我们关注到即将过去的2023收尾月,商业航天的部分企业喜报频传,全方位呈现了以创新技术、产业模式为代表的的高效益经济发展,以及以新制造为代表的强力产业协同等商业航天产业发展的最新亮点。

双曲线二号火箭于圆满完成了首次垂直起降飞行试验,首飞完成后,在仅二十天的时间内又完成了火箭的重复使用维护检测工作,再次转场执行重复使用飞行任务并取得了圆满成功;朱雀二号遥三液氧甲烷火箭成功将三颗卫星顺利送入预定轨道,在规模化量产和商业化发射的道路上取得了显著进展;力箭二号使用80L 碳纤维复合高压气瓶完成了验收级和鉴定级振动试验;龙云发动机近日已完成飞行剖面校准热试车,具备交付客户条件;可回收运载火箭星云一号有望于2024年在海南商业航天发射场完成首飞试验……

微纳星空自身发展的可喜变化上,也即将完成公司第二个“一箭五星”发射里程碑计划。作为2023年第三批研制出厂待发射的卫星也是年度重磅发射之战。

纵观2023从年初开足马力冲刺,到年末倒计时打响“收官战”,行业整体发展有爆发,但更有定力,以信心满满之态谋来年。商业航天企业的探路者们正在不断催生新兴领域客户与新的卫星应用场景,例如通过把卫星测控、数据共享给学校,开拓航天科技教育等业务板块。航天发展舞台广阔,领域不仅局限于火箭卫星的制造,对于国家未来空间站的商业化补给,地月经济走廊的商业的班车,商业应用的场景丰富且市场潜力巨大,同时需要技术的储备也非常深厚。

对微纳星空来说,关键依然在明确目标,保持“我在,自岿然不动”的企业定力。

“我在场”,我在看、在听、在做、在感受、在坚持;

我在,就是踏平坎坷成大道,斗罢艰险又出发;是渡尽劫波人才在,思路在,技术在,解决方案在。